Scoperta dei componenti dell'atomo

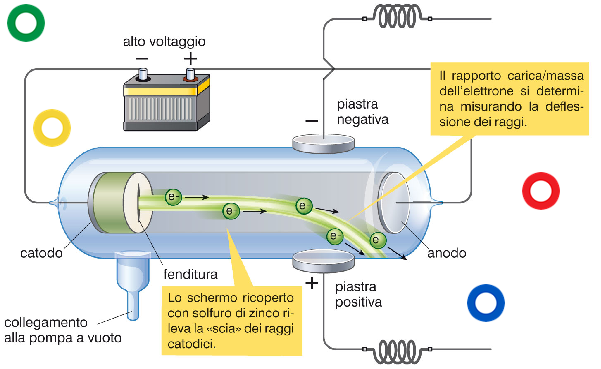

Esperimenti di Thomson

Il tubo di Crookes, utilizzato da J.J. Thomson per i suoi esperimanti, è formato da un tubo di vetro resistente sotto vuoto spinto alle estremità del quale sono applicati due elettrodi collegati rispettivamente con il polo negativo di un generatore di corrente. Quando la differenza di potenziale tra gli elettrodi raggiunge un valore elevato e la pressione interna un valore bassissimo si osserva l'emissione di raggi luminosi che, partendo dal catodo in linea retta, si dirigono verso l'anodo provocando sul vetro una tenue luminosità. Con questi tubi, Thomson effettuò ulteriori esperimenti e osservò che, facendo passare i raggi tra due piastre metalliche elettricamente cariche, essi venivano attratti verso la piastra positiva. Osservò inoltre che tali radiazioni erano in grado di mettere in movimento un mulinello a pale posto lungo la loro traiettoria. Da ciò si può concludere che tali raggi, chiamati anche raggi catodici, sono particelle aventi una certa massa e una certa carica negativa, chiamate elettroni.

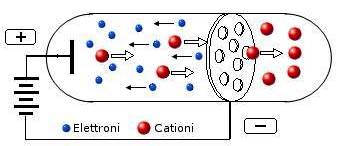

Esperimenti di Goldestein

Nell'esperienza di E. Goldesteinil tubo di scarica usato da Thomson veniva modificato spostando il catodo, opportunamente forato, e ponendo all'interno del tubo un gas rarefatto. Per valori sufficientemente elevati della differenza di potenziale tra i due elettrodi, Goldstein osservò su un apposito rivelatore, uno schermo fluorescente posto alla sinistra del catodo, una tenue luminosità. Essa poteva essere interpretata ammettendo che gli atomi del gas presenti all'interno del tubo, per effetto degli urti subiti dagli elettroni emessi dal catodo, emettessero a loro volta elettroni, trasformandosi in particelle cariche positivamente. Queste ultime venivano attratte dal catodo e attraverso il foro colpivano il rivelatore. Tali radiazioni, in contrapposizione ai raggi catodici, furono chiamate raggi anodici o raggi canale. Successivamente W. Wien e J.J. Thomson determinarono la carica e la massa di queste particelle, stabilendo che la loro carica positiva era uguale a multipli interi e secondo numeri piccoli di quella dell'elettrone e che la loro massa corrispondeva alla massa degli atomi utilizzati nell'esperienza. Usando in particolare l'idrogeno all'interno del tubo, verificarono che le particelle positive che si formavano erano le più elementari, avevano cioè la massa più piccola. Ognuna di esse, infatti, corrispndeva a una particella unitaria di carica positiva.

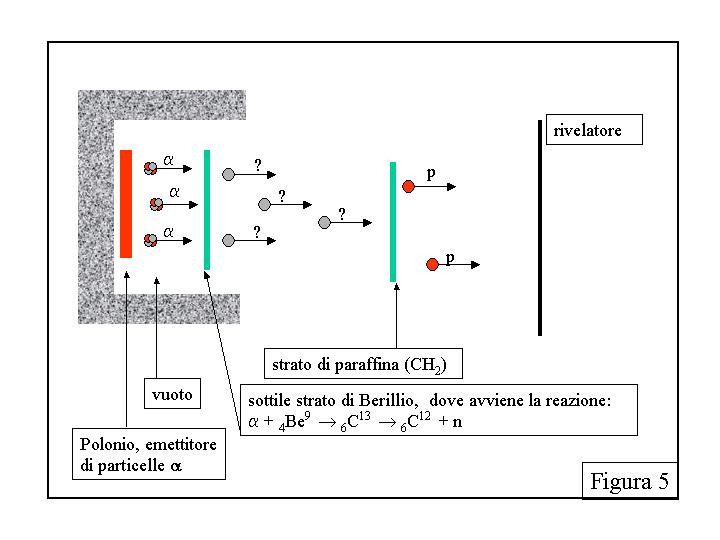

Esperimenti di Chadwick

I neutroni furono identificati grazie a una serie di esperimenti realizzati inizialmente da W. Bothe e H. Becker utilizzando il berillio, e in seguito perfezionati da J. Chadwick con l'uso di vari altri elementi. Bombardando gli atomi degli elementi con particelle a venivano emesse particelle che si propagavano a ventaglio senza risentire né della presenza di cariche elettriche, né di magneti. queste particelle avevano tutte la stessa massa, indipendentemente dal materiale utilizzato, ma erano prive di carica elettrica; furono chiamate neutroni.