La foto qui sopra rappresenta un castelliere di Sant'Anna d'Alfaedo.

Il territorio della Lessinia appare abitato fin dai tempi più remoti; la facilità con cui si poteva reperire la selce per la produzione di oggetti, la disponibilità di molte grotte e ripari in roccia e altri motivi economici e legati alla sicurezza furono i fattori che portarono diverse comunità preistoriche a insediarvisi. Le prime testimonianze risalgono al paleolitico inferiore e dimostrano la presenza umana in diverse località, tra cui Ponte di Veja. A Quinzano sono stati trovati numerosi resti del successivo periodo interglaciale, come punte di lancia, asce, falcetti e frammenti di ossa craniche umane. Altri insediamenti del paleolitico medio sono stati trovati ad Azzago.I ritrovamenti comunque fanno supporre che non si trattassero di veri e propri stabili stanziamenti dell'uomo, in quanto risulta che praticasse una vita nomade. Tra la fauna del tempo si potevano trovare l'orso delle caverne, il lupo e la iena. Gli studi effettuati hanno suggerito che nel paleolitico superiore le popolazioni stanziate nella bassa Lessinia fossero in ritardo per quanto riguarda la civilizzazione rispetto ai modelli più generali. Scarse, infatti, le testimonianze artistiche e manufatti complessi risalenti a questo periodo. È degli inizi del II millennio a.C., in piena età del ferro, che in zona si riscontra il fenomeno dei castellieri, piccoli insediamenti di capanne ubicate a semicerchio, fortificati con mura di pietrame a secco e posti sulla sommità dei rilievi. Molti ritrovamenti degli oggetti ritrovati si trovano oggi al Museo paleontologico e preistorico di Sant'Anna d'Alfaedo e al Museo civico di storia naturale di Verona.

Fin da prima dell'inizio della dominazione romana, che ebbe inizio tra il III e il II secolo a.C., il territorio della Lessinia era abitato da varie popolazioni di origine retica. Sul territorio veronese confluivano due tra le più importanti strade romane, la via Claudia Augusta che congiungeva il nord Europa alla pianura padana e la via Postumia che partendo dalla Liguria si estendeva fino ai confini più orientali dell'impero. Il passaggio di queste fondamentali vie, che si congiungevano nella città di Verona, rendeva la zona strategicamente importante. A quel tempo la Lessinia, risultava quasi interamente occupata da boschi per la parte più bassa mentre le spianate più in quota erano adibite a pascolo estivo. Oltre alle attività di pascolo, in Lessinia si praticava la raccolta di erbe, di bacche, di funghi, di legname da ardere e per l'edilizia. Dalle cave si estraeva pietra calcarea bianca e rossastra largamente impiegata per gli edifici cittadini. Nonostante ciò gran parte del territorio risultava disabitato. Pochi furono, dunque, i segni lasciati dai Romani, specie nelle zone più elevate, che si limitarono a presidiare gli accessi lasciando ai locali il potere di organizzarsi amministrativamente. Dalla Valpantena e dalla Valpolicella partivano gli acquedotti che rifornivano la città di Verona.

Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente si assistette a un decremento della popolazione in Lessinia e delle attività economiche che qui vi si svolgevano. In epoca longobarda molti appezzamenti della Lessinia erano dati come beneficio feudale agli arimanni, uomini liberi e in grado di portare le armi. Con la fine del regno longobardo e l'avvento dell'età carolingia essi divennero dei semplici gastaldi, ovverosia dei funzionari civili delegati a sovraintendere alle terre dei nuovi feudatari che qui furono per la maggior parte enti ecclesiastici di Verona. Un documento datato 7 maggio 814 nomina per la prima volta il termine “Lessinia”. Il nome Valpolicella (Valle Pulliscella), la zona che comprende la parte sud-ovest della Lessinia, compare invece per la prima volta in un decreto di Federico Barbarossa del 24 agosto 1177 in cui l'imperatore concede alla Congregazione del Clero le terre intorno nei dintorni dell'odierno Castelrotto: nulla a che vedere con l'omonima località dolomitica, trattandosi invece di frazione di S. Pietro in Cariano (VR).

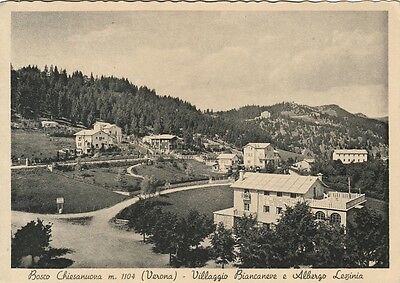

Il 5 febbraio 1287, mentre Alberto della Scala è signore di Verona, il vescovo Bartolomeo della Scala concede a un gruppo di coloni di origine tedesca che si erano insediati nell'altopiano vicentino di stabilirsi in Lessinia nell'area dell'odierna Roverè Veronese e conferendo ai loro due capi, Olderico Vicentino e Olderico da Altissimo, la carica di gastaldi vescovili. Ciò costituì il primo nucleo dei Cimbri della Lessinia. Il motivo che spinse il vescovo a chiamare questa popolazione fu di natura prettamente economica, ovvero la necessità di manodopera per la produzione di carbone vegetale e legname a costi più bassi rispetto a quello che veniva importato da Trento. A questa prima comunità vennero concessi diversi benefici, come l'esenzione dal servizio militare, dal pagamento di tasse e dal diritto di scegliersi il proprio parroco. Nel 1375 fondarono a parrocchia di Valdiporro e successivamente quella di Erbezzo, fino ad arrivare a stabilirsi anche a San Mauro di Saline, Velo Veronese, Camposilvano e Selva di Progno. La loro rapida espansione venne rallentata solo dalla peste nera che colpì tutta l'Europa senza risparmiare la Lessinia che accusò un notevole calo demografico. Terminato il potere degli scaligeri e dopo una breve parentesi sotto il dominio dei Visconti e dei Carraresi, con la dedizione di Verona a Venezia del 1404 anche la Lessinia diviene territorio della Serenissima e tale rimarrà fino alla sua caduta. La necessità di poter contare su popolazioni fedeli residenti nei pressi dei confini portò la Repubblica di Venezia a confermare e ad ampliare diritti e privilegi già accordati agli abitanti di questi territorio. La più antica raffigurazione cartografica della Lessinia appare in una carta del 1440, detta carta dell'Almagià, dove è disegnata gran parte del territorio Veronese. In tale documento sono ben riconoscibili, tra gli altri insediamenti, Sant'Anna d'Alfaedo con le località Cona e Cerna, entrambi con relativa chiesa, la zona di Selva circondata da boschi; Boscochiesanuova si presenta con molti edifici ed una chiesa.

Quando le truppe napoleoniche si insediarono in Lessinia a seguito della pace di Presburgo del 1805 iniziarono grandi cambiamenti nell'assetto amministrativo della zona: i confini mutarono più volte e l'apparato burocratico andò incontro a semplificazioni. La presenza delle truppe nei paesi lessinici fu numerosa e spesso malvista dalla popolazione. Con l'intento di conoscere meglio le popolazioni che qui risiedevano, i francesi compirono due censimenti e studiarono la diffusione della lingua cimbra appurando che veniva parlata ancora a Selva di Progno, Campofontana e Giazza. Inoltre vennero fondate le prime scuole pubbliche laiche. Tali riforme continuarono con la successiva dominazione austriaca che si protrasse tra il 1814 e il 1866 quando vi fu l'annessione del Veneto al regno d'Italia. In questo periodo vi fu anche l'istituzione di un servizio medico gratuito pensato prevalentemente per contenere eventuali epidemie, che mietevano vittime tra la popolazione malnutrita. A seguito della terza guerra d'indipendenza la Lessinia annessa all'Italia tornò ad essere terra di confine con l'impero austriaco. Sorsero pertanto numerosi edifici militari difensivi come il forte Masua sul Monte Pastello, il forte Santa Viola sopra Azzago e il forte Monte Tesoro.

Essendo un territorio di confine si temette che la Lessinia potesse essere un teatro di battaglie nel corso della prima guerra mondiale e pertanto venne fortificata con trincee, strade militari e disboscamenti. Le preoccupazioni, tuttavia, non furono esatte e l'altopiano servì solo come seconda linea e come campo di addestramento dei soldati mentre le attività belliche si concentrarono sul vicino monte Pasubio. Con la fine delle ostilità il Trentino divenne italiano e quindi la Lessina cessò di essere un territorio di frontiera. Le già provate popolazione che qui risiedevano videro peggiorare ancora di più le loro condizioni di vita tanto che si registrò una forte emigrazione, non solo all'estero ma anche nei territori vicini. La seconda guerra mondiale non coinvolse più di tanto l'altopiano.

Terminata la guerra, il successivo miracolo economico che investì l'Italia non fu sufficiente a mettere un freno allo spopolamento delle zone più elevate e remote della Lessina. Anzi, l'introduzione di nuove tecnologie e la crescita del settore industriale e dei servizi a valle fece scomparire alcune delle attività tipiche delle montagne tanto che i molti residenti finirono per trasferirsi in città abbandonando le antiche contrade che finirono per essere completamente disabitate. In contrapposizione a ciò, a partire dagli anni 1960 e nei centri più grandi, si iniziò a costruire nuove residenze utilizzate dai cittadini come seconde case per la villeggiatura.